更新:2024年1月1日

|

2024年1月1日:パラレルモダンワークショップ『「これは富士山である:登拝篇・遥拝篇」絵葉書集』発行のお知らせ

パラレルモダンワークショップの2023年の活動「これは富士山である:登拝篇・遥拝篇」の絵葉書集が完成しました。私は横山大観の《生々流転》(1923年、東京国立近代美術館蔵)から着想を得た作品を制作したほか、この活動にあたっての解題「「ベタ」の再検討—「これは富士山である:登拝篇・遥拝篇」解題」を執筆、絵葉書集に収録しています。 22名の参加者による絵葉書はすべてサイン(あるいはハンコ)が付き、特注の桐箱に納めました。このたび、表紙、解題、奥付を含め合計25枚組・限定100セットを、参加者一人ひとりが4セットずつ販売いたします。 ご購入希望の方は、こちらのコンタクトから、「名前」「メールアドレス」、そして「タイトル」に「絵葉書集購入希望」と明記の上、「内容」にご住所、電話番号、購入希望数をご記載ください。追って、小金沢より、送料を含めた金額と、お振込先をお知らせします。 ▶︎コンタクト [概要] 「これは富士山である:登拝篇・遥拝篇」絵葉書集 25枚組・限定100セット(サイン付)*ただし、エディションナンバーの記載はありません [収録 ]青木遼、大平由香理、川合南菜子、金子富之、金子朋樹、菊地匠、小金沢智、杉本克哉、春原直人、多田さやか、田中みずき、土田翔、長沢明、中村ケンゴ、西澤諭志、林勇気、ベリーマキコ、間島秀徳、三瀬夏之介、山下和也(ちやのある Le Cha noir)、山本雄教、吉江淳(五十音順、22名) [発行日]2024年1月1日 [編集・執筆]小金沢智 [デザイン]丸山晶崇(株式会社と) [印刷]株式会社アトミ [桐箱]箱義桐箱店 [宣伝美術]中村ケンゴ [発行者]パラレルモダンワークショップ [販売価格]1セット10,000円(消費税込11,000円) https://p-m-w.weebly.com/Fujisan_postcard.html |

|

|

2023年12月19日:山水東京「アーバン山水β」トークイベント「現代/美術/山水」参加のお知らせ

近藤亮介さんが主宰しているコレクティブ「山水東京」による「アーバン山水β」のトークイベント「現代/美術/山水」に参加します。12月22日(金)の19時より60分程度。山水東京の近藤さん、そして石井友人さんとのトークで、私は山形からリモートでの参加です。トークのアーカイブ配信はありません。よろしくお願いします。 [概要] アーバン山水β 2023年12月20日(水)- 22日(金)13時-21時(入館は19:30まで)|事前予約制→peatix 会場:kudan house 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-15-9 アーティスト:石井友人/片山初音/カニエ・ナハ/高嶋晋一+中川周/藤倉麻子/槙原泰介/丸山直文/水木塁/三宅砂織 トークゲスト:石川初/大巻伸嗣/小金沢智 企画:近藤亮介 主催:山水東京 協力:kudan house お問合わせ:[email protected] sansui.space/ |

|

2023年11月13日:『この国(近代日本)の芸術――〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』(月曜社)インタビュー掲載のお知らせ

小田原のどかさん、山本浩貴さん編『この国(近代日本)の芸術――〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』(月曜社)に、「小金沢智インタビュー〈近代〉を問い直すキュレーション——「日本画」の概念あるいは「地方」という視点から」が掲載されます。pp.644-683。 インタビューは、約1年前の11月7日、大学の僕の研究室に小田原さんが来てくださり、山本さんはリモートで参加してくださいました。本書の性格・特徴から、私の役割としては主に日本画についてのことをお話ししていますが、それについての考えの変遷もあり、世田谷美術館、そして、太田市美術館・図書館での経験、はたまたさらに遡って、学生時代のことも含め、半ば僕の半生を「岐路」も含めて全般的に話をさせていただいています。 私がこれまで企画・担当した展覧会のほか、ご協力いただいてご提供いただいた作品・展覧会写真も多数掲載していますので、発売のおりはぜひ手に取ってお求めいただき、お読みいただけたらと思います。 40ページにわたって自分へのインタビューを掲載いただくという機会はそうないと思いますので、自分自身を振り返り、今後を考える貴重な機会にもなりました。機会をくださった小田原さん、山本さん、ありがとうございました。 [概要] 『この国(近代日本)の芸術――〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』 編者:小田原のどか・山本浩貴 主な目次と執筆者: 第1章 虚構としての〈日本美術史〉|加藤弘子・富澤ケイ愛理子/マユンキキ/菊池裕子 第2章 脱帝国の美術史(1)|嶋田美子/中嶋泉/吉良智子 第3章 脱帝国の美術史(2)|飯山由貴/長津結一郎/穂積利明 第4章 天皇(制)をめぐって|北原恵/千葉慶/小泉明郎 第5章 戦後アジアを再考する|馬定延/琴仙姫/大坂紘一郎/山本浩貴 第6章 〈近代〉を問い直す|國盛麻衣佳/小金沢智/足立元 第7章 レイシズムを可視化する|吉國元/山本浩貴/小田原のどか 刊行年月:2023年11月 出版社:月曜社 https://getsuyosha.jp/product/978-4-86503-175-1/ |

|

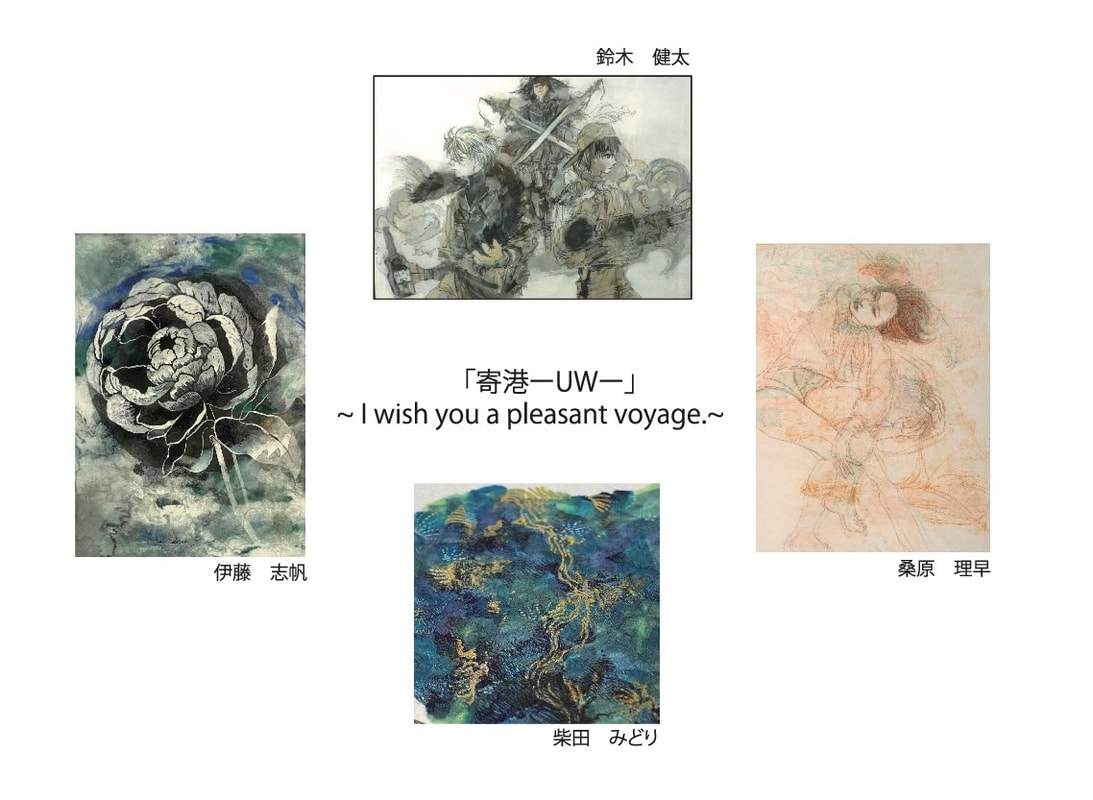

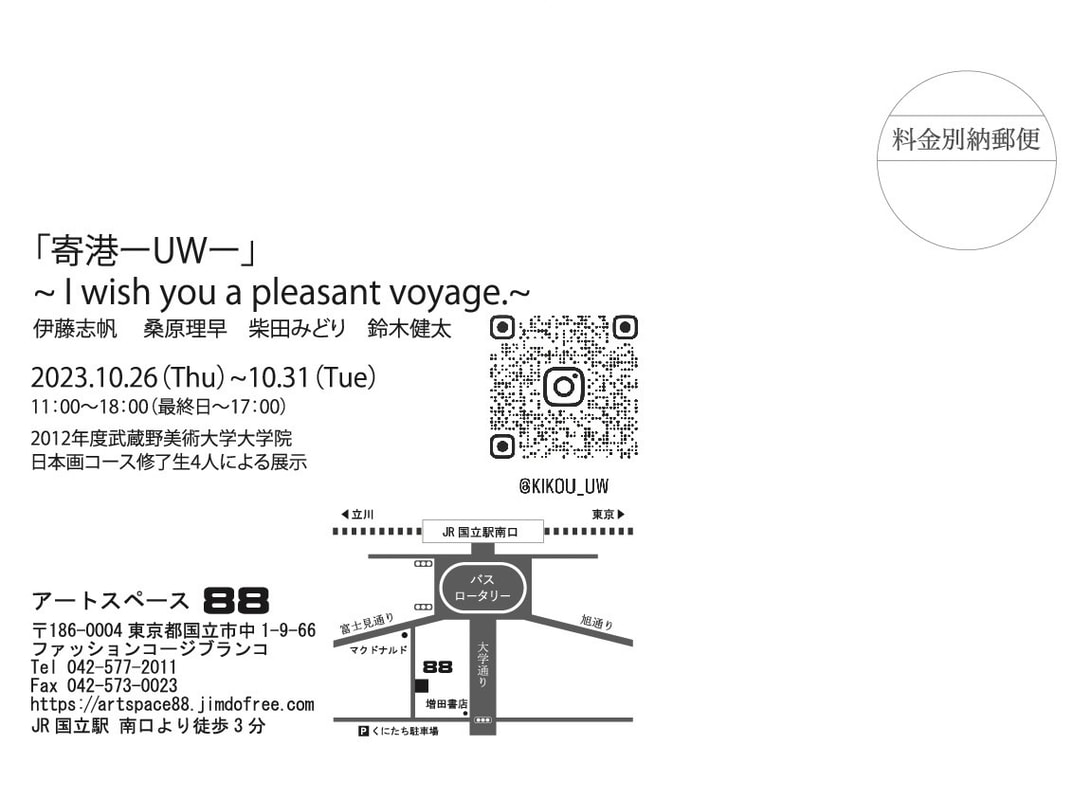

2023年10月6日:「寄港-UW」〜I wish you a pleasant voyage.〜開催のお知らせ

東京都国立市のアートスペース88で、伊藤志帆、桑原理早、柴田みどり、鈴木健太さんの展覧会が開催されます。 この展覧会は、私がトークイベントのゲストとして関わりを持った2012年度武蔵野美術大学大学院日本画コース修了展(佐藤美術館、2013年)の出品者によるもので、開催から10年を経て、再び集う機会として自主的に開催されます。私は会場で掲示予定のテキストを書いています。ぜひ、展覧会に足をお運びいただけたらと思います。 [概要] 展覧会名:「寄港-UW」〜I wish you a pleasant voyage.〜 出品:伊藤志帆、桑原理早、柴田みどり、鈴木健太(2012年度武蔵野美術大学大学院日本画コース修了生4人による展示) 会期:2023 年10 月26 日(木)~ 10 月31 日(火) 開場時間:11時~18時[最終日は17 時まで] 休廊日:無休 入場料:無料 会場:アートスペース88 〒186-0004 東京都国立市中1-9-66 *JR中央線国立駅南口より徒歩3分 Instagram:https://www.instagram.com/kikou_uw/ |

|

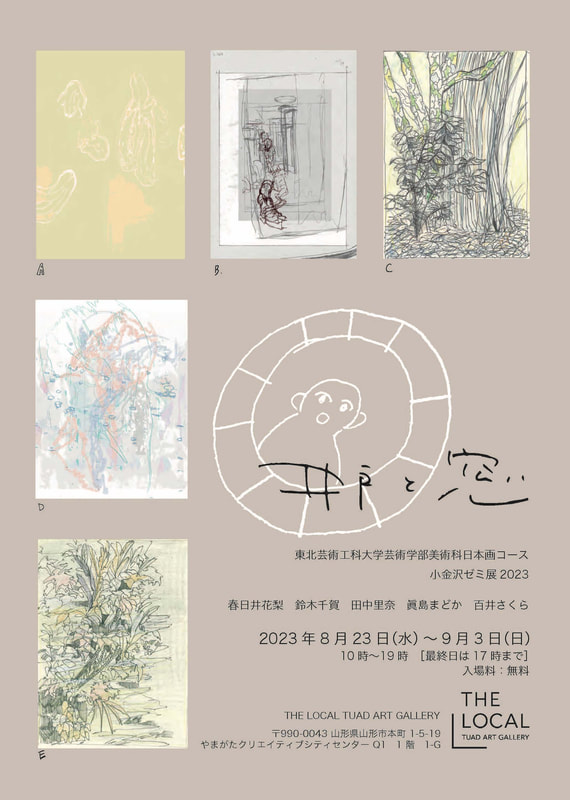

2023年8月21日:小金沢ゼミ展2023「井戸と窓」(THE LOCAL TUAD ART GALLERY)開催(+アーカイブ公開)のお知らせ

やまがたクリエイティブシティセンターQ1(〒990-0043 山形県山形市本町1丁目5−19)内のTHE LOCAL TUAD ART GALLERYにて、小金沢ゼミ展2023「井戸と窓」を開催いたします。東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース4年生5名(春日井花梨、鈴木千賀、田中里奈、眞島まどか、百井さくら)の展覧会です。ぜひご来場ください。 [概要] 展覧会名:小金沢ゼミ展2023「井戸と窓」 出品学生:春日井花梨、鈴木千賀、田中里奈、眞島まどか、百井さくら(東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース4年) 担当教員:小金沢智(東北芸術工科大学日本画コース専任講師) 会期:2023 年8 月23 日(水)~ 9 月3 日(日) 開場時間:10時~19時[最終日は17 時まで] 休廊日:無休 入場料:無料 会場:THE LOCAL TUAD ART GALLERY お問い合わせ:東北芸術工科大学 日本画準備室 023-627-2135 ▶︎詳細 *2023年10月6日、上記ページに、展覧会のアーカイブを追加しました。 |

|

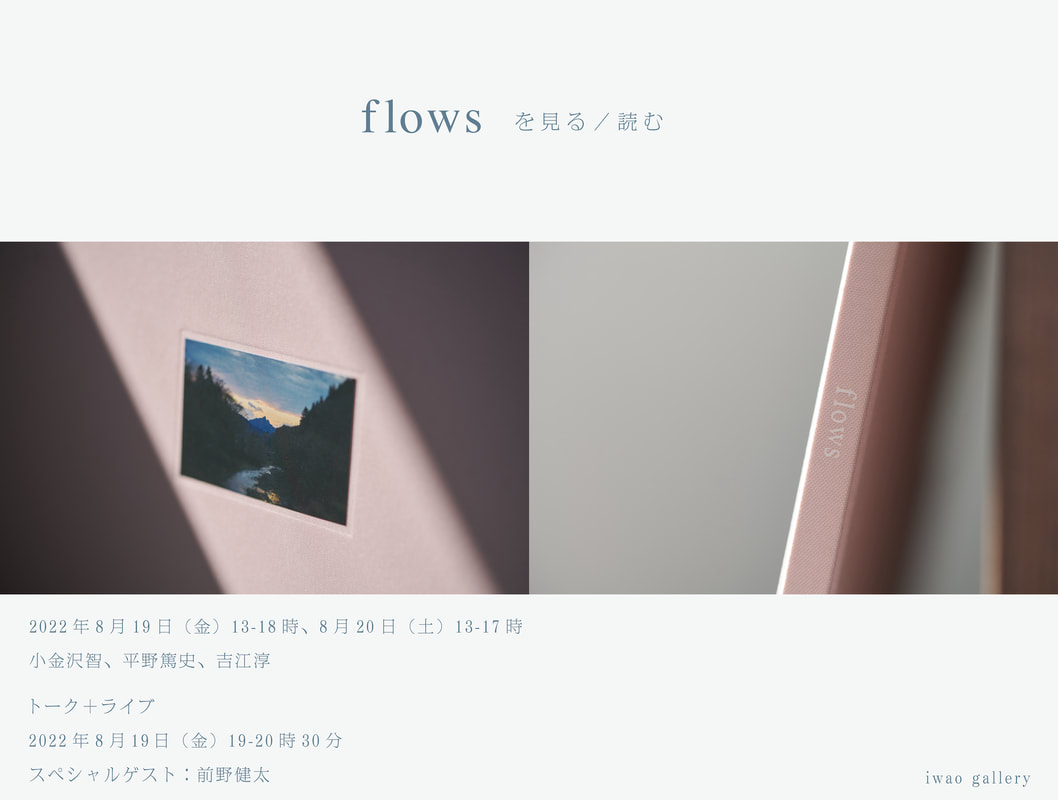

2023年8月13日:「『flows』を見る/読む」(iwao gallery)アーカイブ公開のお知らせ

迎え盆ですね。 昨年8月19日・20日、iwao galleryで開催させていただいた自主企画、「『flows』を見る/読む」アーカイブを公開しました。『flows』は、吉江淳さんにお願いして撮っていただいた父・啓一の葬儀の1日を、平野篤史さんにデザインしていただいて作った、私家版写真集です。iwao galleryの磯辺加代子さんにご縁をいただき、ギャラリーで写真集を見ていただく機会と、トーク(小金沢智、平野篤史さん、吉江淳さん)とライブ(前野健太さん)のイベントをさせていただきました。 1年弱が経ついま、会場写真(撮影:吉江淳)、トーク+ライブの写真(撮影:西澤諭志)をアップしました。 iwao galleryの磯辺さんをはじめ、皆さま、本当にありがとうございました。開催して1年が経ちますが、まだ続いている、そんな感じがします。 ▶︎[アーカイブ]「『flows』を見る/読む」iwao gallery、2022年8月19日・20日 |

|

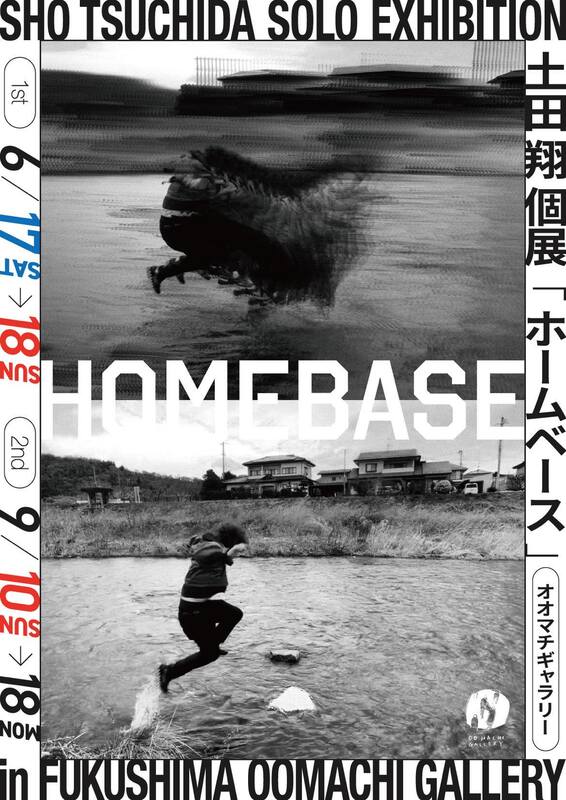

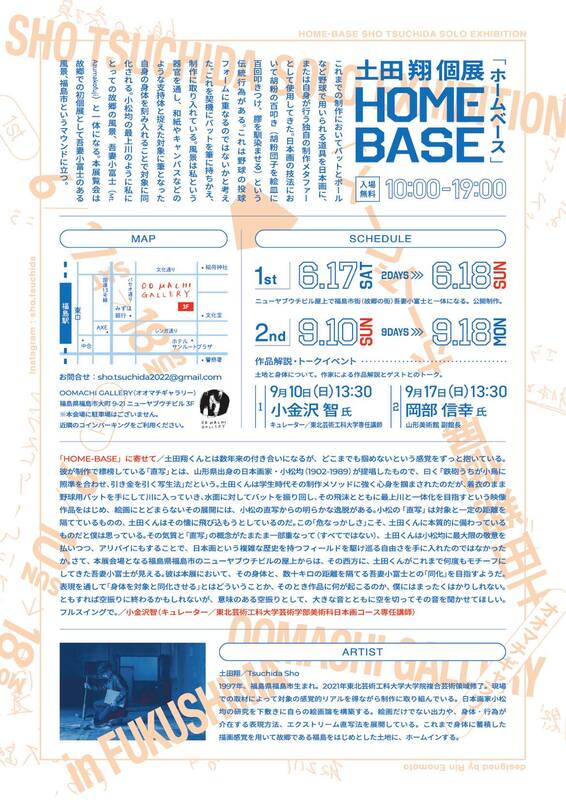

土田翔個展「HOME-BASE」寄稿+トークイベントのお知らせ

作家の土田翔さんの個展「HOME-BASE」に際して、フライヤーへの寄稿と、トークイベントをご一緒することになりました。福島県生まれの土田さんにとって、郷里での初めての個展です。詳細は以下の通りです。ぜひご来場ください。 「HOME-BASE」に寄せて 土田翔くんとは数年来の付き合いになるが、どこまでも掴めないという感覚をずっと抱いている。彼が制作で標榜している「直写」とは、山形県出身の日本画家・小松均(1902-1989)が提唱したもので、曰く「鉄砲うちが小鳥に照準を合わせ、引き金を引く写生法」だという。土田くんは学生時代その制作メソッドに強く心身を掴まされたのだが、着衣のまま野球用バットを手にして川に入っていき、水面に対してバットを振り回し、その飛沫とともに最上川と一体化を目指すという映像作品をはじめ、絵画にとどまらないその展開には、小松の直写からの明らかな逸脱がある。小松の「直写」は対象と一定の距離を隔てているものの、土田くんはその懐に飛び込もうとしているのだ。 この「危なっかしさ」こそ、土田くんに本質的に備わっているものだと僕は思っている。その気質と「直写」の概念がたまたま一部重なって(すべてではない)、土田くんは小松均に最大限の敬意を払いつつ、アリバイにもすることで、日本画という複雑な歴史を持つフィールドを駆け巡る自由さを手に入れたのではなかったか。 さて、本展会場となる福島県福島市のニューヤブウチビルの屋上からは、その西方に、土田くんがこれまで何度もモチーフにしてきた吾妻小富士が見える。彼は本展において、その身体と、数十キロの距離を隔てる吾妻小富士との「同化」を目指すようだ。表現を通して「身体を対象と同化させる」とはどういうことか、そのとき作品に何が起こるのか、僕にはまったくはかりしれない。ともすれば空振りに終わるかもしれないが、意味のある空振りとして、大きな音とともに空を切ってその音を聞かせてほしい。フルスイングで。 小金沢智(キュレーター、東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース専任講師) [概要] 展覧会名:HOME-BASE SHO TSUCHIDA SOLO EXHIBITION 会場:OOMACHI GALLERY |@oomachigallery 福島市大町9-21 ニューヤブウチビル3階 会期:第一部|2023年6月17日(土)~18日(日) ※屋上にて公開制作、第二部|2023年9月10日(日)~9月18日(月) ※作品展示 関連イベント::出品作家の土田翔による作品解説を交えたトークイベント。土地と身体について。作家による作品解説とゲストとのトーク。 ◆ゲスト 小金沢 智 氏(キュレーター/東北芸術工科大学専任講師) 岡部 信幸 氏(山形美術館 副館長) ◆日程 9月10日(日) 13:30~|小金沢 智 氏 × 土田 翔 9月17日(日) 13:30~|岡部 信幸 氏 × 土田 翔 ※いずれも展覧会会場にて開催 展示内容: これまでの制作においてバットとボールなど野球で用いられる道具を日本画に、または自身が行う独自の制作メタファーとして使用してきた。 日本画の技法において胡粉の百叩きという伝統行為がある。 (これは白い絵具玉を絵皿に百回叩きつけ、膠を馴染ませる目的がある。) これは野球の投球フォームに重なるのではないかと考えた。 以上の行為を契機にバットを筆に持ちかえ、制作に取り入れている。 風景は私という器官を通し、和紙やキャンバスなどのような支持体と捉えた対象に筆となった自身の身体を刻み入れることで対象に同化される。 小松均の最上川のように私のとっての故郷の風景、吾妻小富士(Mt. Azumakofuji)と一体になる。 本展覧会は故郷での初個展として吾妻小富士のある風景、福島市というマウンドに立つ 略歴:土田翔/ Tsuchida Sho 1997 年、福島県福島市生まれ。2021年東北芸術工科大学大学院複合芸術領域修了。 現場での取材によって対象の感覚的リアルを得ながら制作に取り組んでいる。日本 画家小松均の研究を下敷きに自らの絵画論を構築する。絵画だけでない出力や、身体・行為が介在する表現方法、エクストリーム直写法を展開している。これまで身体に 蓄積した描画感覚を用いて故郷である福島をはじめとした土地に、ホームインする。 *以下にも同様の内容を記載しています。 ▶︎note.com/koganezawas/n/n476bf6bb2d6b |

|

「都美セレクショングループ展 2022 たえて日本画のなかりせば:東京都美術館篇」活動報告

パラレルモダンワークショップのメンバーとしてキュレーションを行った「都美セレクション グループ展 2022 たえて⽇本画のなかりせば:東京都美術館篇」(東京都美術館、2022年6月11日〜7月1日)の活動記録をHPに公開しました。 ▶︎パラレルモダンワークショップ また、会期中の6月18日、東京都美術館講堂で実施した関連イベントの記録映像を公開しました。 関連イベント:「たえて日本画のなかりせば:東京都美術館篇」御案内 日時:2022年6月18日[土]11時00分-16時00分(受付:10時30分) 会場:東京都美術館 講堂 1. 11時00分-11時45分:[キュレーター解説]「たえて日本画のなかりせば:東京都美術館篇」 2. 13時00分-14時30分:[上映会①]「たえて日本画のなかりせば:上野恩賜公園篇」ドキュメント(ゲスト:岡安賢一[ビデオグラファー]) 3. 14時35分-14時50分:[上映会②]紙芝居by親指姫 4. 15時00分-16時00分:[ディスカッション]「たえて日本画のなかりせば:東京都美術館篇」とパラレルモダンワークショップのこれから |

|

|

映像「『flows』を見る/読む」制作

「『flows』を見る/読む」は、2021年12月10日に亡くなった、私・小金沢智の父・啓一(享年65)の葬儀の1日を、写真家・吉江淳さんに撮影を依頼したことをきっかけに、アートディレクターの平野篤史(AFFORDANCE)さんにデザインを依頼し、制作・発行した写真集『flows』(2022年3月)を見る/読む場所として企画したものです。期日は、2022年8月19日・20日の2日間。会場は、磯辺加代子さんをオーナーとして、亡くなられたお父さま(巖)のお名前を由来とするiwao gallery。その2日間の模様を、イベント「『flows』をめぐって」(出演:[トーク]小金沢智、平野篤史、吉江淳、[ライブ]前野健太)を中心に、岡安賢一さんに編集いただいたのがこの映像です。 ライブでご出演いただいたシンガーソングライターの前野健太さんには、当日、「夏が洗い流したらまた」、「東京の空」、「天気予報」、「戦争が夏でよかった」(リクエスト)、「虫のようなオッサン」(アンコール)を歌っていただきました。この映像では、私からリクエストした「戦争が夏でよかった」を収録しています。 2022年12月10日、1年が経った父の命日に公開します。 映像「『flows』を見る/読む」 出演:小金沢智、平野篤史、吉江淳、前野健太 会場:iwao gallery(〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-27 2F) 撮影・編集:岡安賢一(岡安映像デザイン) スペシャルサンクス:山本直彰 収録:2022年8月19日・20日 公開:2022年12月10日 32分13秒 |

|

|

自主企画『flows』を見る/読む

日時:2022年8月19日(金)午後1時~6時、20日(土)午後1時~5時 終了しました 会場:iwao gallery(〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目 1−27 2F) iwaogallery.jp/ 入場:無料・予約等不要 主催:小金沢智 協力:磯辺加代子(iwao gallery)、岡安賢一(岡安映像デザイン)、谷口昌良(空蓮房)、野口忠孝(ターデス株式会社)、前野健太、平野篤史(AFFORDANCE)、吉江淳(吉江淳写真事務所) ▶︎詳細 |

|

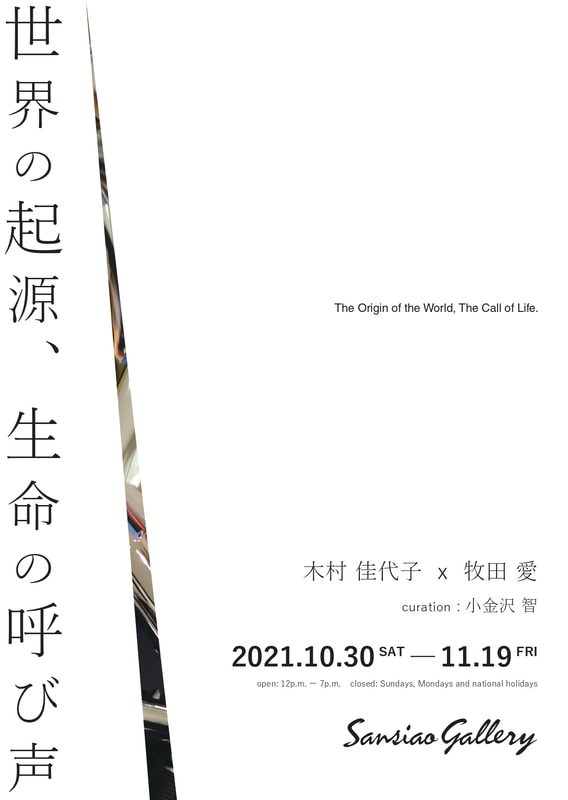

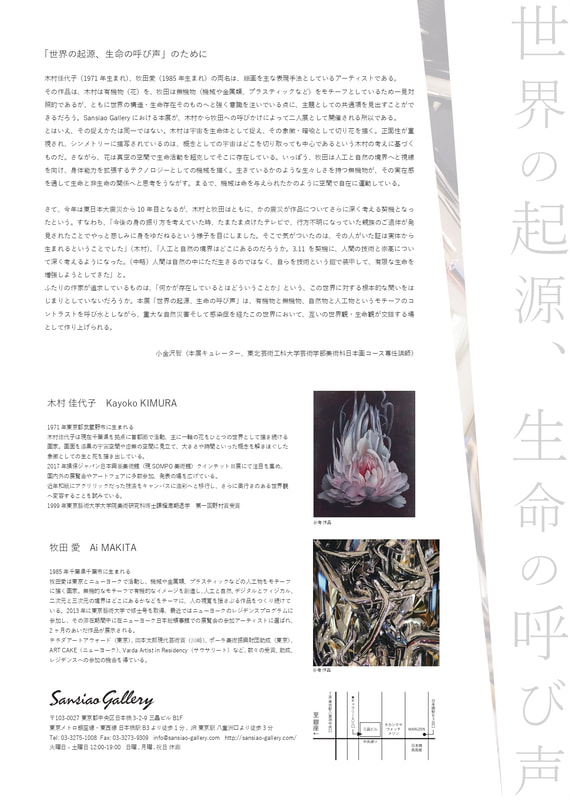

木村佳代子×牧田愛「世界の起源、生命の呼び声」キュレーション

画家の木村佳代子さんの呼びかけで、牧田愛さんとの2人展としてSanciao galleryで実施される展覧会に、キュレーターとして関わっています。おふたりから作品についてお話を聞き、アトリエにも伺わせていただくなかで、展覧会のタイトルや構成をご提案させていただきました。以下、広報物で使用しているテキストを転載します。 お知らせをする現在9月2日の今、会期中のCOVID-19の状況の見通しがつきませんが、状況がかない、ご都合がつく方はぜひ足をお運びいただけたらと思います。 --- 「世界の起源、生命の呼び声」のために 木村佳代子(1971年生まれ)、牧田愛(1985年生まれ)の両名は、絵画を主な表現手法としているアーティストである。その作品は、木村は有機物(花)を、牧田は無機物(機械や金属類、プラスティックなど)をモチーフとしているため一見対照的だが、ともに世界の構造・生命存在そのものへと強く意識を注いでいる点に、主題としての共通項を見出すことができる。Sansiao Galleryにおける本展が、木村から牧田への呼びかけによって二人展として開催される所以である。ただ、その捉えかたは同一ではない。木村は宇宙を生命体として捉え、その象徴・暗喩として切り花を描く。正面性が重視され、シンメトリーに描写されているのは、概念としての宇宙はどこを切り取っても中心であるという木村の考えに基づく。さながら、花は真空の空間で生命活動を超克してそこに存在している。いっぽう、牧田は人工と自然の境界へと視線を向け、身体能力を拡張するテクノロジーとしての機械をモチーフとする。生きているかのような生々しさで描かれる無機物が、その実在感を通して生命と非生命の関係へと思考をうながす。まるで、機械は命を与えられたかのように空間で自在に運動している。 さて、今年は東日本大震災から10年目となるが、木村と牧田はともに、かの震災が作品についてさらに深く考える契機となったという。すなわち、「今後の身の振り方を考えていた時、たまたま点けたテレビで、行方不明になっていた親族のご遺体が発見されたことでやっと悲しみに身をゆだねるという様子を目にしました。そこで気がついたのは、その人がいた証は実体から生まれるということでした」(木村)、「人工と自然の境界はどこにあるのだろうか。3.11を契機に、人間の技術と崇高について深く考えるようになった。(中略)人間は自然の中にただ生きるのではなく、自らを技術という鎧で装甲して、有限な生命を増強しようとしてきた」と。 ふたりの作家が追求しているものは、「何かが存在しているとはどういうことか」という、この世界に対する根本的な問いをはじまりとしていないだろうか。本展「世界の起源、生命の呼び声」は、有機物と無機物、自然物と人工物というモチーフのコントラストを呼び水としながら、重大な自然災害そして感染症を経たこの世界において、互いの世界観・生命観が交錯する場として作り上げられる。 小金沢智(本展キュレーター、東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース専任講師) --- [概要] 名称:木村佳代子×牧田愛「世界の起源、生命の呼び声」 会場:Sansiao Gallery[〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-9 三晶ビルB1F] 会期:2021年10月30日(土)〜11月19日(日)終了しました 開催時間:12時〜19時 休廊日:月曜日、日曜日、祝日 sansiao-gallery.com/ |

|

対談「佐藤直樹×小金沢智|2013年から2021年までの変化」

「東京ビエンナーレ2021/2021」で、佐藤直樹「そこで生えている。2013-2021」(正則学園高校 6階教室、〜2021年8月28日まで)を開催中の佐藤直樹さんとのトークが公開されました(8月8日、対面にて収録)。 2020年11月、12月と、オンラインで佐藤さんと行ったトークの動画とともにお知らせさせていただきます。 |

|

|

映像「大小島真木、『鯨の目』のはじまり」制作

大小島真木さんによる、彼女が海洋調査船TARA号に乗船し、一体の鯨に出会ったことがきっかけで制作された《46億年の記憶》(2017年)という作品があります。以降、鯨は2020年まで作家の重要なモチーフ(大小島曰く、「メッセンジャー」)となり、2020年にはそれらの作品群をまとめた作品集『鯨の目』(museum shop T(TO inc.)、2020年)も刊行されました。 この映像は、《46億年の記憶》が初めて展示された本と美術の展覧会vol.1「絵と言葉のまじわりが物語のはじまり~絵本原画からそうぞうの森へ~」(太田市美術館・図書館、2017年)を機に、2021年春、山恵鉄工株式会社(群馬県太田市)代表取締役の村木幹人氏が購入したことをきっかけとして、作品の制作経緯や、コレクション先での設置、現場での大小島による壁画制作の模様などをドキュメントするものです。私の現代美術研究の一環で制作。 出演:大小島真木、小金沢智、村木幹人 撮影・編集:岡安賢一 収録:2021年5月9日・10日・11日 協力:山恵鉄工株式会社、太田市美術館・図書館、アイランドジャパン株式会社、TRNK ----- 大小島 真木(おおこじま・まき) アーティスト。1987年、東京都生まれ。2011年、女子美術大学大学院修士課程修了。2009年、トーキョーワンダーウォール賞、2014年、VOCA奨励賞受賞。2017年にはアニエス・ベー主宰による海洋調査船タラ号のプロジェクトに参加。主な個展に「骨、身体の中の固形の海。- 植物が石化する。」(HARUKAITO、東京)、「鯨の目」(パリ・アクアリウム、フランス、 2019)、「鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして」(第一生命ギャラリー、東京、2015)など。公開制作「万物の眠り、大地の血管」(府中市美術館、2018)。グループ展に、「Re construction 再構築」(2020年、練馬区立美術館)、「いのち耕す場所」(青森県立美術館,2019)、瀬戸内国際芸術祭・粟島に参加。 |

|

|

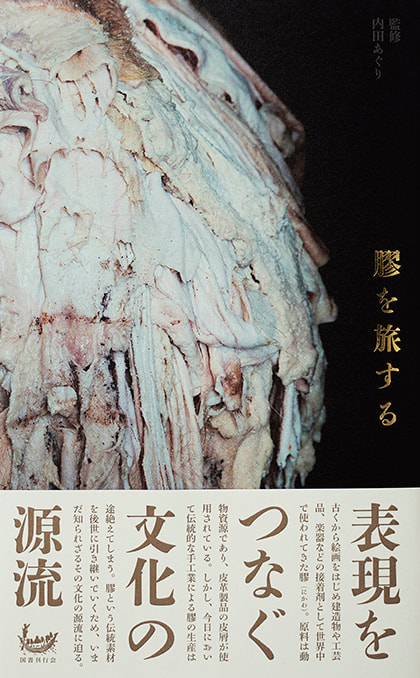

書籍『膠を旅する』(国書刊行会)寄稿

日本画家の内田あぐりさんが監修された『膠を旅する』(国書刊行会、2021)に、日本画家の金子朋樹さんとの往復書簡「膠をめぐる往復書簡――日本画家・金子朋樹の事例を中心に」を寄稿しました(往復書簡自体は、約3年前に行ったもの)。 日本画をはじめとして接着剤として用いられている膠(にかわ)をめぐる、日本各地の場所・人へ取材したドキュメントとして貴重な書籍だと思います。 内田亜里さんによる写真、渡邉翔さんによる造本も美しい本ですので、ぜひお手に取ってみてください。 [概要] 膠を旅する 内田あぐり 監修 青木茂/上田邦介/金子朋樹/北澤智豊/北澤憲昭/小金沢智/後藤秀聖/朴亨國/山本直彰 著 発売日 2021/05/14 判型 B5変型判 ISBN 978-4-336-07184-2 ページ数 240 頁 Cコード 0071 定価 4,180円 (本体価格3,800円) |

|

映像「山本直彰、自画像を語る」制作

私が偶然手に入れた画家・山本直彰(1950年生まれ)さんの自画像《肖像Ⅱ》(1986年)、そして最新作の2020年《我々はどこからこないで 我々はどこへいかないのか》(作家蔵)を軸に、「自画像」をめぐる、絵画、芸術、人間についての90分の映像を制作しました。撮影・編集は岡安賢一さん。私の日本画研究の一環です。 出演:山本直彰、小金沢智 撮影・編集:岡安賢一 収録:2020年12月12日 協力:武蔵野美術大学 日本画学科研究室、武蔵野美術大学 美術館•図書館 ----- 山本直彰(やまもと・なおあき) 1950年、神奈川県横浜市生まれ。1967年6月から1969年まで、小林昭夫洋画研究所(Bゼミの前身)に通う。1969年、愛知県立芸術大学日本画科に入学し、片岡球子、大森運夫に学ぶ。1975年、愛知県立芸術大学大学院日本画科修了。1992年10月より1年間、文化庁芸術家在外派遣研修員としてプラハに滞在。大学在学時から創画会を主な発表の場とし、創画会賞を4度受賞するも、2007年退会。2009年、武蔵野美術大学造形学部日本画学科客員教授に着任し、2011年から2021年3月まで、同学科特任教授。2010年、芸術選奨文部科学大臣賞、神奈川文化賞受賞。近年の主な展覧会に、「日本画の今 山本直彰展 帰還する風景。」(平塚市美術館、2009年)、「Door is Ajar ドアは開いているか 山本直彰展」(武蔵野美術大学 美術館・図書館、2020年)。 |

|

|

展覧会

・谷保玲奈展「蒐荷」キュレーション 日本画家・谷保玲奈さんの個展「蒐荷」開催にあたり、キュレーターとしてお手伝いをしています。本展は、横浜の三溪園内にある旧燈明寺本堂(室町時代京都に創建・昭和時代横浜に移築、国指定重要文化財)を会場に、谷保さんが新作含む絵画2点と、映像作品2点を展示するというもの(谷保さん自主企画)。 谷保さんにとってはじめての試みとなる映像作品では、谷保さんが2012年以来住む横須賀の街を舞台に、海や山や路上へ作品を持ち込んで映像で撮影するということを行っています。ビデオグラファーは岡安賢一さん。「team 谷保」と私が勝手に名づけたこの3人は、私が太田市美術館・図書館で企画した「現代日本画へようこそ」の際、岡安さんに谷保さんのインタビュー映像を撮影していただいたのがきっかけ。今回初めてチームを組み、絵をときにかついで横須賀の街を回っています。 コロナ禍、美術館やギャラリーがクローズになる、あるいは足を運びにくい環境になる状況下、映像で作品を鑑賞するという機会が増えました。現在制作している映像作品は、そこからもう一歩踏み込んで、映像でしかできない絵画作品の鑑賞体験を作るというものです。美術館でもギャラリーでもない、しかし谷保さんにとって大切な場所での絵画のあり方をご覧いただきたいと思っています。絵を自然に還す。 もちろん、映像だけではなく、236×380センチという大作絵画2点も自然光の入る会場ではお待ちしています。4日間という短い会期ですが、ぜひ足をお運びいただきたい展覧会です。 [概要] 名称:谷保玲奈展「蒐荷」 会場:三溪園 旧燈明寺本堂[〒231-0824 神奈川県横浜市中区本牧三之谷58-1] 会期:2020年11月26日(木)〜11月29日(日)[全4日間]終了しました 開催時間:午前9時〜午後5時[入園は閉館の30分前まで] 入場料:大人(高校生以上):700円、こども(小学生・中学生):200円 [制作] 企画制作:谷保玲奈 制作協力:岡安賢一(ビデオグラファー)、小金沢智(キュレーター)、下田代聡(株式会社セントエルモ)、丸山晶崇(デザイナー) 本展は、神奈川県の文化芸術活動再開加速化事業補助金を受けて実施しています [詳細及び問い合わせ] 谷保玲奈Web Site:www.reinataniho.com 問い合わせ:[email protected] |

|

|

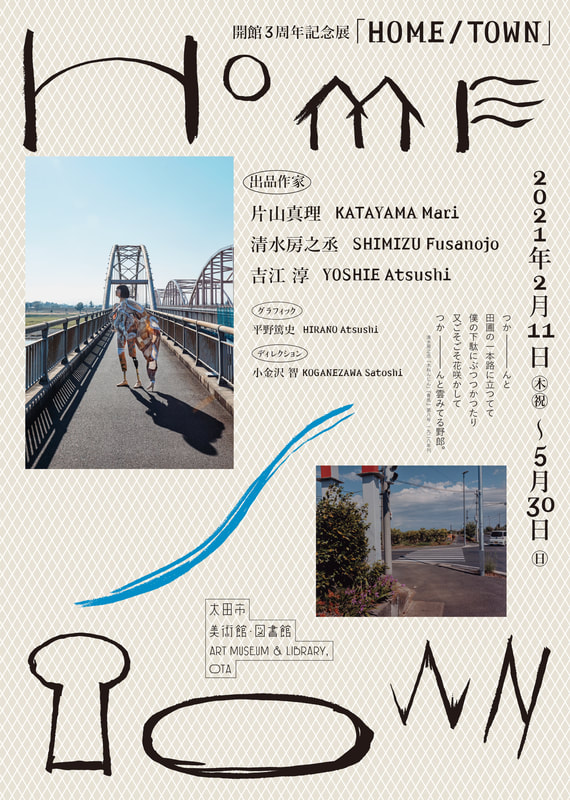

太田市美術館・図書館 3周年記念展「HOME/TOWN」ディレクション

太田市美術館・図書館の3周年記念展「HOME/TOWN」のディレクションをしています。同館学芸員として企画した開館記念展「未来への狼火」(2017年)から3年。「未来への狼火」にも出品いただいた美術家の片山真理さん、そして亡くなって半世紀が経つ詩人の清水房之丞に、写真家の吉江淳さんの3名による展覧会で、「ホームタウン」を主題に企画しました。COVID-19による延期により2021年2月開催となりましたが、2020年9月1日からプレオンラインプロジェクト「わたしのホームタウン」も実施するなど、この期に、ホームタウン、故郷、ふるさと、地元等々、わたし(たち)が生きている場所、土地、風土について考える機会にもしたいと考えています。広報物、展覧会(清水房之丞作品および会場)、図録のグラフィックは開館記念展からのお付き合い、アフォーダンスの平野篤史さん。図録発行は「2020年のさざえ堂」展からのお付き合い、左右社。編集は梅原志歩さんです。開幕と同時に刊行します。 [概要] 名称:開館3周年記念展「HOME/TOWN」 会場:太田市美術館・図書館 展示室1、2、3、スロープ、他 会期: 2021年2月11日(木・祝)~5月30日(日)終了しました 開催時間:午前10時~午後6時(展示室への入場は午後5時30分まで) 休館日:月曜日(ただし、5月3日は祝休日のため開館し、5月6日休館 観覧料:500(400)円 ※( )内は20名以上の団体及び太田市美術館・図書館カード、ふらっと両毛 東武フリーパスをお持ちの方。高校生以下および65歳以上、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付者及びその付添人1人は無料。おおた家庭の日(第1日曜日)は中学生以下の子ども同伴の家族無料。 主催:太田市、一般財団法人太田市文化スポーツ振興財団 助成:公益財団法人朝日新聞文化財団、公益財団法人野村財団 協力:東武鉄道株式会社 後援:太田市教育委員会、太田商工会議所、群馬テレビ、エフエム太郎、株式会社 エフエム群馬、NHK前橋放送局、上毛新聞社、読売新聞前橋支局、毎日新聞前橋支局、産経新聞前橋支局、東京新聞前橋支局、朝日新聞社前橋総局 出品作家:片山真理、清水房之丞、吉江淳 グラフィック:平野篤史 ディレクション:小金沢智 図録:左右社[編集:梅原志歩] [詳細] https://www.artmuseumlibraryota.jp/post_artmuseum/4790.html |

|

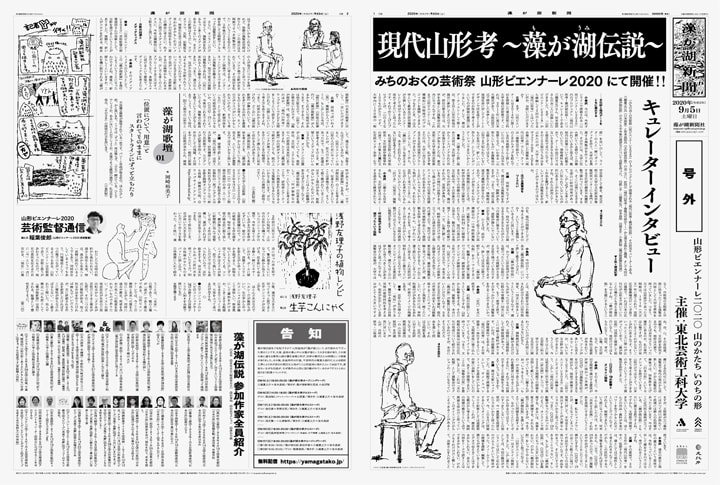

「山形ビエンナーレ2020 山のかたち 命の形」内プログラム「現代山形考〜藻が湖伝説〜」参加

オンライン開催の東北芸術工科大学主催「山形ビエンナーレ2020 山のかたち 命の形」内のプログラム「現代山形考〜藻が湖伝説〜」に、石原葉さんとのユニット「藻が湖新聞社」として、『藻が湖新聞』なる新聞を作るプロジェクトを行っています。私のお役目は「局長」、石原さんは「記者」。オンライン開催のこの機に、「新聞作るべし」の発声をした「発行人」は、「現代山形考」キュレーターの三瀬夏之介さん、宮本晶朗さん。そして「デザイナー」はアイハラケンジさんです。本プロジェクトは、山形ビエンナーレ2020が終了する9月27日以降、(オンラインではなく展覧会を実現予定の)2022年まで継続します。 [概要] 『藻が湖新聞』は、「現代山形考〜藻が湖伝説〜」(2020-2022)開催を機に不定期発行される、「新聞」の名を冠したアートプロジェクトです。「新しい生活様式」が標榜され、展覧会自体のありかたが再検討される時代、オンラインではなく「展覧会を届ける」ためのメディアとして立ち上げられました。毎号の連載(稲葉俊郎「芸術監督通信」、岡崎裕美子「藻が湖歌壇」、浅野友理子「浅野友理子の植物レシピ」、石原葉「記者Yが行く!!」)のほか、「現代山形考〜藻が湖伝説〜」の展示構成セクションに基づいた、この新聞でしか読むことができない特集内容を中心にお届けします。 配布場所は特集内容と関連する場所を中心に、主に山形県内各地とし、毎号変化する予定です。ご興味のある方は、毎号刊行ごとに本ページにて発表される配布場所をご確認いただき、ご入手ください。個人への発送等は行っていませんので、あしからずご了承ください。(なお、100部限定で予約販売中の『現代山形考 コンプリートブック』には、『藻が湖新聞』全号がバインドされます) 発行所=藻が湖新聞社(東北芸術工科大学 山形ビエンナーレ2020「現代山形考」内) 発行人=三瀬夏之介、宮本晶朗 局長=小金沢智 記者=石原葉 デザイン=アイハラケンジ 連絡先=藻が湖新聞社 〒990-9530 山形県山形市上桜田3-4-5 東北芸術工科大学 Eメール=[email protected] [詳細] https://yamagatako.jp/mogaumi/00/shimbun.html |