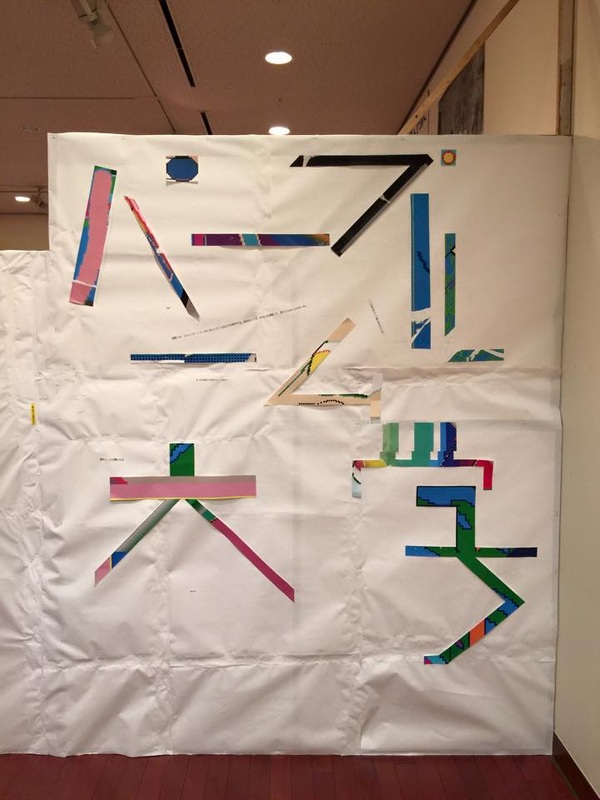

1月19日(月)、20日(火)と九州へ行ってきました。熊本市現代美術館で開催中の「パープルーム大学Ⅱ展」を見るのが大きな目的で、熊本と福岡は距離がとてもあるのに無理を言って福岡在住の日本画家・田中武さんにも2日間お付き合いいただきました。熊本城や、福岡市美術館で開催中の「成田亨 美術/特撮/怪獣」なども見学。田中さん、どうもありがとう。

パープルーム大学は、美術家の梅津庸一さんが「不定形の理想共同体」を標榜し、2014年春、神奈川相模原市に開校した私塾「パープルーム予備校」のもと、それをベースにして、「展覧会という器の上に美術学校を作る試み」(梅津庸一)。展覧会には、梅津さん、そしてパープルーム予備校の受講生2人に加え、様々な出自をもつ作家が多数集まっています。熊本市現代美術館での出品作家を挙げると以下のとおりです。

有馬かおる、石井友人、内田百合香、梅津庸一、大島智子、風見2、岸井大輔、qp、KOURYOU、坂本夏子、鋤柄ふくみ、20m61、だつお、たんぱく質、二艘木洋行、平山昌尚、福士千裕、マジカル商店、もんだみなころ、パープルーム予備校生(安藤裕美、高島周造)、アートホーリーメン、マツモトマサヒデ、現代ビジュアルセミナー

パープルーム大学Ⅱ展

http://www.camk.or.jp/event/g3/100/100_1.pdf

http://www.camk.or.jp/event/g3/100/100_2.pdf

私が梅津さんと知り合ったのは、梅津さんと同郷(山形)の作家・サイトウケイスケさんがきっかけで、それで昨年の個展「智・感・情・A」(ARATANIURANO、2014年)を見に行ったのが初対面でした。個展で発表されていた、黒田清輝の《智・感・情》(1897年)を下敷きに、自身をモデルにした作品がメインで(つまり男性ヌードの作品)、それだけでもただ事ではないのですが、その後もサイトウケさんと梅津さんと私のトークイベントなどもあって色々と話をしてみると、梅津さんが非常に日本の近代美術史に強い関心を持っているということがわかりました。ここで言う日本の近代美術史というのは、とりわけ洋画のそれで、梅津さんの作品と多岐に渡る活動の根底には、日本の近代以降の美術(とりわけ洋画)の制度と様式の、現代における断絶と継承の問題が横たわっていると思ったんですね。私は、洋画と同じく近代に生まれた日本画に対する関心を強く持っているのですが、梅津さんが、日本画以上に現代美術の現場では積極的な意味でその言葉を用いられない洋画に立脚して制作と活動の思考を展開させようとしているところが、とても面白いと思ったのです。なぜなら洋画も日本画も、グローバルスタンダードというよりはドメスティックで、スマートというよりは泥臭く、現代の作家はむしろそこから離れようとしているようにも感じられるからです。すなわち日本画でも洋画でもなく、「絵画」=PAINTINGとして作品を立ち上げるということ。

パープルーム予備校は、梅津さんの、現在の美大受験のための美術予備校や受験絵画と言われるものに対する問題意識があり、かつ、その実践の基礎には、かつて画家が主宰していた絵画の私塾=画塾があります。たとえば、歴史的に、洋画の祖と言われる高橋由一は天絵舎を、黒田清輝は白馬会洋画研究所を、浅井忠は聖護院洋画研究所(関西美術院)を主宰するなどして、そういう自ら立ち上げた場で画家は後進の指導にあたり、次代の画家を育成しました。それは単純に美術大学へ行くための予備校ということではなく、濃密な絵画/美術の学び場であったと想像します(この観点から、かつての画塾や現代の美術予備校を、狩野派や土佐派といった流派と同じくひつとのスクールとして考えてみたいと思っているのと、もっと言えば、公募団体展というのもひとつのスクールではないかと思っているのですが、それはまた今度)。梅津さんも、パープルーム予備校をそういうものとして考えている。だからそこは、おそらく、ただ美術大学合格を目指す場ではない。だから、展覧会も行う、フリーペーパーも作る、ホームページをひとつの表現と立ち上げる。梅津さんは、洋画や受験絵画という、古色蒼然として、ないしは腫れ物となってしまっていて、もはや誰も触れようとしないものから、表現の可能性を引き出そうとしている。表現というか、ただ作ることと言っていいのかもしれない。ただしそれは、近代と現代を切断する/リセットするのではなく接点を見つけること、接続可能性を探るということも含んでいます。

福岡では1月20日(火)、田中武さんに誘われ、彼が非常勤講師をつとめる九州産業大学の3年生対象の講義で講評とトーク「私の考える日本画(美術)」をしたのですが、そのとき、「なぜ、自分が表現したいものをそのまま描くのでは足りないか」という話をしました。私はそのとき作品を見せてもらった学生たちが、自分が描きたいものを描き、それだけで満足してしまっているように感じました。そこにはつまり他者からの視点がなく、自作に対する疑いがなく、作家と作品の関係のみがあって、鑑賞者の視点が欠けている。美術史の知識も乏しく、同じモチーフを描いた作品もわからず、自分の作品を、自分一人だけで立ち上げられると思っている。しかし、美術について言えば、たとえ無意識であってもわたしたちの「よい作品」の価値判断は古今東西の膨大な数の美術作品に依拠しているはずで、そういう判断基準のベースがなければ、「よい作品」がわからないし、作れない(「よい作品」を作ればよいというわけでは必ずしもないにせよ)。田中さんと十数人の学生たちと車座になって話をしながら、手元にiPhone 6 plusを置いていたので、例えにしたのは、スティーブ・ジョブズもこの世界に電話があったからiPhoneを作ることができたはずで、そもそも電話が世界に存在しなかったらいきなりiPhoneを作ることはできなかった(おそらく)。生活機器であれ美術作品であれ、0から物をつくり出すというのは大変なことで、けれども、人の営みの歴史には様々な知見が蓄積されていて、それがあるからこそ、0ではない地点から、それをひとつの素材にして新たなものを作ることができる。そこからなにを選び取ることができるのかが問われているのだと思うのです。

「パープルーム大学Ⅱ展」は熊本市現代美術館GⅢにて2月8日(日)まで。「鉛筆のチカラ―木下晋・吉村芳生」も同時開催中です。

パープルーム大学は、美術家の梅津庸一さんが「不定形の理想共同体」を標榜し、2014年春、神奈川相模原市に開校した私塾「パープルーム予備校」のもと、それをベースにして、「展覧会という器の上に美術学校を作る試み」(梅津庸一)。展覧会には、梅津さん、そしてパープルーム予備校の受講生2人に加え、様々な出自をもつ作家が多数集まっています。熊本市現代美術館での出品作家を挙げると以下のとおりです。

有馬かおる、石井友人、内田百合香、梅津庸一、大島智子、風見2、岸井大輔、qp、KOURYOU、坂本夏子、鋤柄ふくみ、20m61、だつお、たんぱく質、二艘木洋行、平山昌尚、福士千裕、マジカル商店、もんだみなころ、パープルーム予備校生(安藤裕美、高島周造)、アートホーリーメン、マツモトマサヒデ、現代ビジュアルセミナー

パープルーム大学Ⅱ展

http://www.camk.or.jp/event/g3/100/100_1.pdf

http://www.camk.or.jp/event/g3/100/100_2.pdf

私が梅津さんと知り合ったのは、梅津さんと同郷(山形)の作家・サイトウケイスケさんがきっかけで、それで昨年の個展「智・感・情・A」(ARATANIURANO、2014年)を見に行ったのが初対面でした。個展で発表されていた、黒田清輝の《智・感・情》(1897年)を下敷きに、自身をモデルにした作品がメインで(つまり男性ヌードの作品)、それだけでもただ事ではないのですが、その後もサイトウケさんと梅津さんと私のトークイベントなどもあって色々と話をしてみると、梅津さんが非常に日本の近代美術史に強い関心を持っているということがわかりました。ここで言う日本の近代美術史というのは、とりわけ洋画のそれで、梅津さんの作品と多岐に渡る活動の根底には、日本の近代以降の美術(とりわけ洋画)の制度と様式の、現代における断絶と継承の問題が横たわっていると思ったんですね。私は、洋画と同じく近代に生まれた日本画に対する関心を強く持っているのですが、梅津さんが、日本画以上に現代美術の現場では積極的な意味でその言葉を用いられない洋画に立脚して制作と活動の思考を展開させようとしているところが、とても面白いと思ったのです。なぜなら洋画も日本画も、グローバルスタンダードというよりはドメスティックで、スマートというよりは泥臭く、現代の作家はむしろそこから離れようとしているようにも感じられるからです。すなわち日本画でも洋画でもなく、「絵画」=PAINTINGとして作品を立ち上げるということ。

パープルーム予備校は、梅津さんの、現在の美大受験のための美術予備校や受験絵画と言われるものに対する問題意識があり、かつ、その実践の基礎には、かつて画家が主宰していた絵画の私塾=画塾があります。たとえば、歴史的に、洋画の祖と言われる高橋由一は天絵舎を、黒田清輝は白馬会洋画研究所を、浅井忠は聖護院洋画研究所(関西美術院)を主宰するなどして、そういう自ら立ち上げた場で画家は後進の指導にあたり、次代の画家を育成しました。それは単純に美術大学へ行くための予備校ということではなく、濃密な絵画/美術の学び場であったと想像します(この観点から、かつての画塾や現代の美術予備校を、狩野派や土佐派といった流派と同じくひつとのスクールとして考えてみたいと思っているのと、もっと言えば、公募団体展というのもひとつのスクールではないかと思っているのですが、それはまた今度)。梅津さんも、パープルーム予備校をそういうものとして考えている。だからそこは、おそらく、ただ美術大学合格を目指す場ではない。だから、展覧会も行う、フリーペーパーも作る、ホームページをひとつの表現と立ち上げる。梅津さんは、洋画や受験絵画という、古色蒼然として、ないしは腫れ物となってしまっていて、もはや誰も触れようとしないものから、表現の可能性を引き出そうとしている。表現というか、ただ作ることと言っていいのかもしれない。ただしそれは、近代と現代を切断する/リセットするのではなく接点を見つけること、接続可能性を探るということも含んでいます。

福岡では1月20日(火)、田中武さんに誘われ、彼が非常勤講師をつとめる九州産業大学の3年生対象の講義で講評とトーク「私の考える日本画(美術)」をしたのですが、そのとき、「なぜ、自分が表現したいものをそのまま描くのでは足りないか」という話をしました。私はそのとき作品を見せてもらった学生たちが、自分が描きたいものを描き、それだけで満足してしまっているように感じました。そこにはつまり他者からの視点がなく、自作に対する疑いがなく、作家と作品の関係のみがあって、鑑賞者の視点が欠けている。美術史の知識も乏しく、同じモチーフを描いた作品もわからず、自分の作品を、自分一人だけで立ち上げられると思っている。しかし、美術について言えば、たとえ無意識であってもわたしたちの「よい作品」の価値判断は古今東西の膨大な数の美術作品に依拠しているはずで、そういう判断基準のベースがなければ、「よい作品」がわからないし、作れない(「よい作品」を作ればよいというわけでは必ずしもないにせよ)。田中さんと十数人の学生たちと車座になって話をしながら、手元にiPhone 6 plusを置いていたので、例えにしたのは、スティーブ・ジョブズもこの世界に電話があったからiPhoneを作ることができたはずで、そもそも電話が世界に存在しなかったらいきなりiPhoneを作ることはできなかった(おそらく)。生活機器であれ美術作品であれ、0から物をつくり出すというのは大変なことで、けれども、人の営みの歴史には様々な知見が蓄積されていて、それがあるからこそ、0ではない地点から、それをひとつの素材にして新たなものを作ることができる。そこからなにを選び取ることができるのかが問われているのだと思うのです。

「パープルーム大学Ⅱ展」は熊本市現代美術館GⅢにて2月8日(日)まで。「鉛筆のチカラ―木下晋・吉村芳生」も同時開催中です。

RSS Feed

RSS Feed