最近書かせていただいた文章について、お知らせします。

(1)「オブジェから行為へ——「In Bloom」プロジェクトが見せる《式1》の新たな地平線」

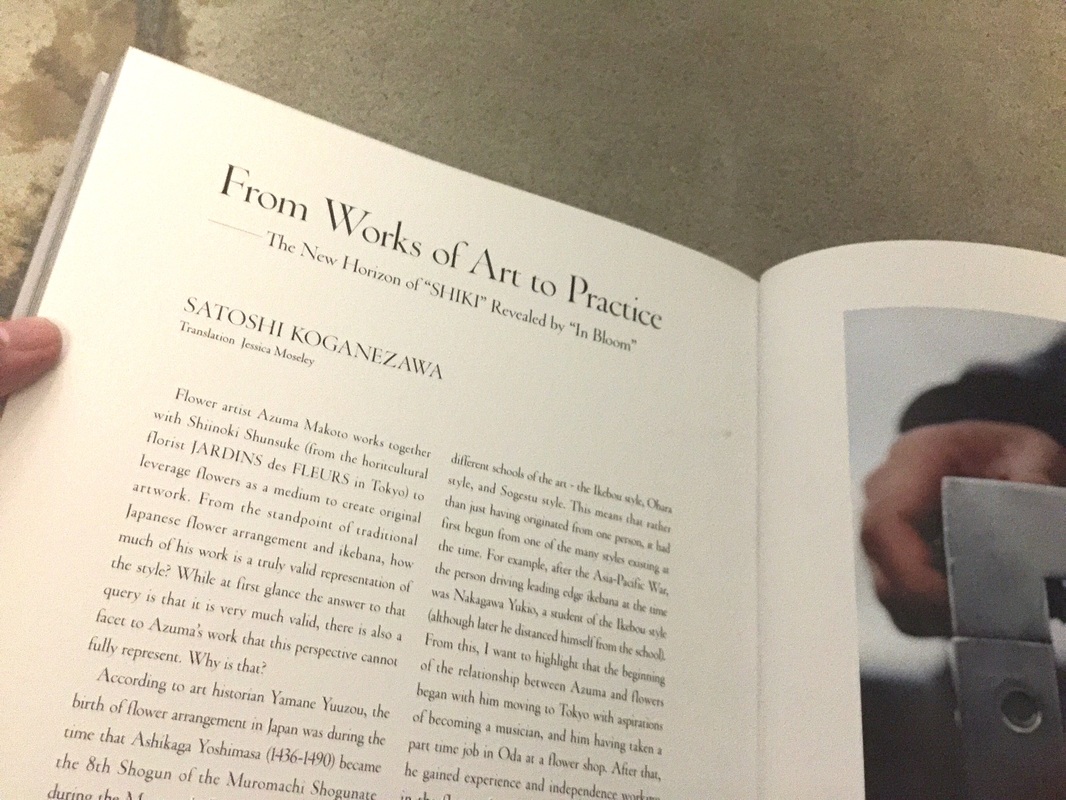

フラワーアーティストの東信さんの表現を象徴する作品《式》シリーズから発展した、「本来花が存在しない場所に花を活ける」ことがコンセプトの「In Bloom」プロジェクトについて書いた文章が、最新の作品集『SHIKI: Landscape and Beyond』(2015年10月、AMKK)に収録されました(184-187頁)。

これは、2015年10月23日から12月5日までアメリカ・ダラスのZhulong Galleryで開催の同名の個展会場でカタログとして販売されており(ED.500)、全編英語で、私の文章も「From Works of Art to Practice——The New Horizon “SHIKI”Revealed by “In Bloom”」として英訳されたものが掲載されています。

英語のみで日本語の文章はなく、国内発売も今のところ予定されていないとのことですが、さながら《式》をめぐっての「巡礼」をドキュメントしたこの作品集は、200ページにわたるとても充実した内容で、手にする機会がありましたら、ぜひご一読いただきたいものです。

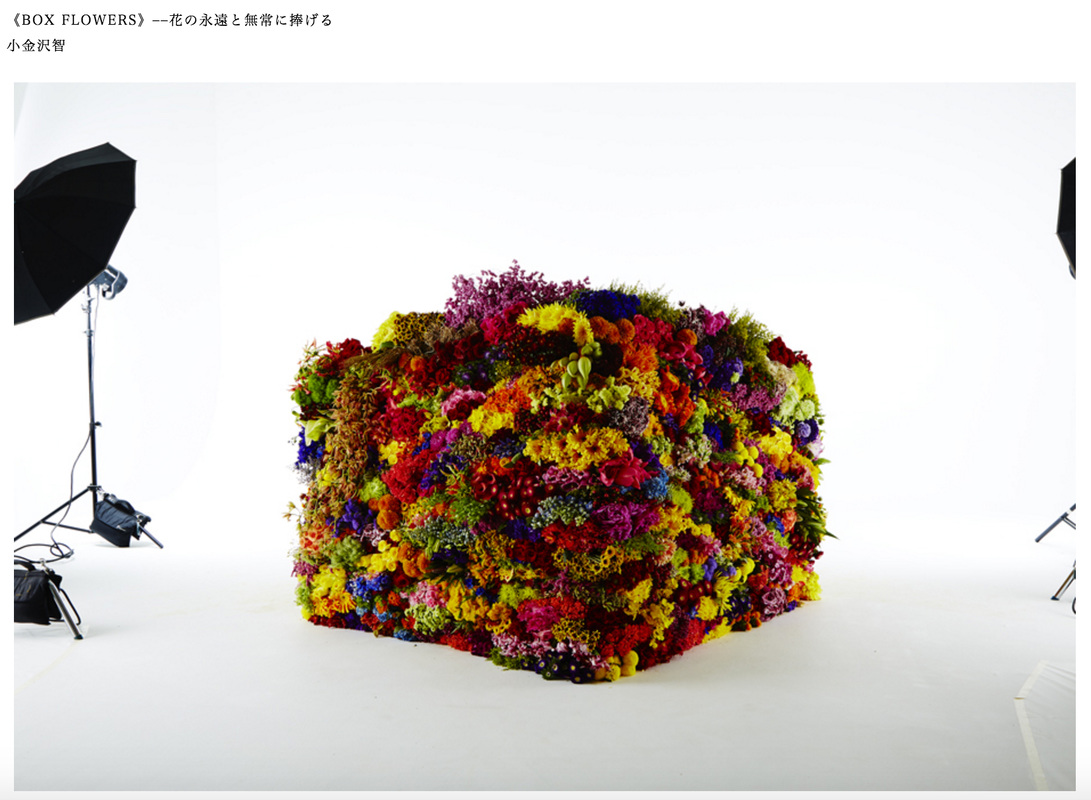

(2)「《BOX FLOWERS》——花の永遠と無常に捧げる」

同じく、東信さんが今夏都内のスタジオにて制作した、非公開の作品《BOX FLOWERS》についての文章が、東さんのウェブサイトで作品の全貌とディテールをおさめた写真とともに公開されました。

東さんの取材の際、メキシコで目にした人の手によって多数束ねられた花の姿から着想を得たとお聞きしたこの作品ですが、文章では、いろいろと勝手に想像を巡らせて書いています。ともすれば、限定的なイメージを抱かせかねない「フラワーアーティスト」という呼称で呼ばれる東さんですが、芸術の重大なテーマである「生命」であり「美」を「植物」を素材にして真摯に追求している美術家であると私は考えています。

下記のURLで公開されていますので、ぜひアクセスしてみてください。

http://azumamakoto.com/?p=6089

(3)「想像力のあとさき」

ユニットで活動されている、山下麻衣+小林直人さんが小山市車屋美術館で開催した個展「山下麻衣+小林直人:ノートとノートの中」のレビューが、『美術手帖』2015年12月号(通巻1031号)に掲載されました(182-183頁)。

私の頭と体を身軽にさせる、作品と展覧会を拝見しての気持ちのよさが、文章にどうしたらあらわすことができるだろうかと思いながら、書きました。小山市車屋美術館は、知るかぎり、現在の住まいから最も近い美術館でもあって、この機会をとても嬉しく思っています。

ぜひ本屋さんなどでお求めください。

(1)「オブジェから行為へ——「In Bloom」プロジェクトが見せる《式1》の新たな地平線」

フラワーアーティストの東信さんの表現を象徴する作品《式》シリーズから発展した、「本来花が存在しない場所に花を活ける」ことがコンセプトの「In Bloom」プロジェクトについて書いた文章が、最新の作品集『SHIKI: Landscape and Beyond』(2015年10月、AMKK)に収録されました(184-187頁)。

これは、2015年10月23日から12月5日までアメリカ・ダラスのZhulong Galleryで開催の同名の個展会場でカタログとして販売されており(ED.500)、全編英語で、私の文章も「From Works of Art to Practice——The New Horizon “SHIKI”Revealed by “In Bloom”」として英訳されたものが掲載されています。

英語のみで日本語の文章はなく、国内発売も今のところ予定されていないとのことですが、さながら《式》をめぐっての「巡礼」をドキュメントしたこの作品集は、200ページにわたるとても充実した内容で、手にする機会がありましたら、ぜひご一読いただきたいものです。

(2)「《BOX FLOWERS》——花の永遠と無常に捧げる」

同じく、東信さんが今夏都内のスタジオにて制作した、非公開の作品《BOX FLOWERS》についての文章が、東さんのウェブサイトで作品の全貌とディテールをおさめた写真とともに公開されました。

東さんの取材の際、メキシコで目にした人の手によって多数束ねられた花の姿から着想を得たとお聞きしたこの作品ですが、文章では、いろいろと勝手に想像を巡らせて書いています。ともすれば、限定的なイメージを抱かせかねない「フラワーアーティスト」という呼称で呼ばれる東さんですが、芸術の重大なテーマである「生命」であり「美」を「植物」を素材にして真摯に追求している美術家であると私は考えています。

下記のURLで公開されていますので、ぜひアクセスしてみてください。

http://azumamakoto.com/?p=6089

(3)「想像力のあとさき」

ユニットで活動されている、山下麻衣+小林直人さんが小山市車屋美術館で開催した個展「山下麻衣+小林直人:ノートとノートの中」のレビューが、『美術手帖』2015年12月号(通巻1031号)に掲載されました(182-183頁)。

私の頭と体を身軽にさせる、作品と展覧会を拝見しての気持ちのよさが、文章にどうしたらあらわすことができるだろうかと思いながら、書きました。小山市車屋美術館は、知るかぎり、現在の住まいから最も近い美術館でもあって、この機会をとても嬉しく思っています。

ぜひ本屋さんなどでお求めください。

RSS Feed

RSS Feed