戦争を考えるとき、実体験としてそれを強く意識したのは(それほど実体験ではないわけだけれど)、2011年9月11日の「9.11」だった。ちょうど自分は浪人していたときで、早朝起きてテレビをつけたらそのニュースをしていた。両親もまだ起きていない早朝のおそらく5時台の時分、リビングのテレビで、WTC第7ビルに突っ込む旅客機の映像を繰り返し見て、「戦争がはじまった」と思い、一方「これで勉強しないですむかもしれない」と思ったことを恥ずかしながら告白してしまうほど、幼かった自分のことを思い出す。それでも、まだ、戦争は遠いものとしてあった。徴兵されることもなかった。

ともあれ、結局大学に入り、その強い影響は感じずに、あれはなんだったのだろうと反芻することもなく、責任感もなく、入学からしばらくして、日本美術を学ぶことを決めた。だから、チェルフィッチュがイラク空爆(2003年3月)年をモチーフにした「三月の5日間」(2004年)を発表したとき、自分がなにをしていたかなんて、ほとんど覚えていない。講義とサークルとアルバイトに明け暮れていたのだと思う。人はすぐ大事なことを忘れてしまう。

いわゆる「戦争画」への関心は、2014年の大学3年時、通年だったのか半期だったのか今や忘れてしまったものの、確か「日本美術史特講」という、現在千葉工業大学教授の河田明久先生の講義を受けてからはじまった。当時も今も、戦争画の第一人者の先生だ。

実はそれ以前に、私の母方の祖父はパイロットとして戦時中訓練を受けていたことがあって、祖父からの−−というか普段の呼び方をすれば「おじいちゃん」からの「戦争」の話は、お盆で親族が集まる折にしばしば聞いていた。けれど、あまりリアリティを持てなかったというのが正直なところだった。だから、大学の講義を経て、美術というひとつの極からのアプローチを経ることでそれが膨らんだ、というのが事実で、それ自体フィクションであるはずの美術によって、ノンフィクションである戦争を体験した肉親の話を、それまで以上に興味深く聞くようになったというのは、自身、屈折しているなと思う。一方でこの屈折を忘れてはならないとも思う。私(たち?)はもはや、ストレートではありえない。

そうして、少なくとも私はそういう過程を経て、自分と戦争の関係のようなものを考えるようになった。でもこうした自分ならではの過程というものが、人には、必要なのかもしれない。つまり、誰かからのお仕着せのものではなく。少なくともまだ戦争が起こっていない自分たちには。あるいは、戦争であれなんであれ。そう、必ずしも共有すればよいというわけではないのだ。

漫画家の今日マチ子さんの作品が好きでよく読んでいる。少女たちのあどけなさ、かわいさ、そして残酷さ。少女ではない自分の立場から読んでいるのだと思う。だからわからないことも多いけれど、惹かれている。すごい人だと思いながら。

そして、「戦争三部作」とも呼ばれる『cocoon』(2010年)、『アノネ、』(2013年)、『ぱらいそ』(2015年)。

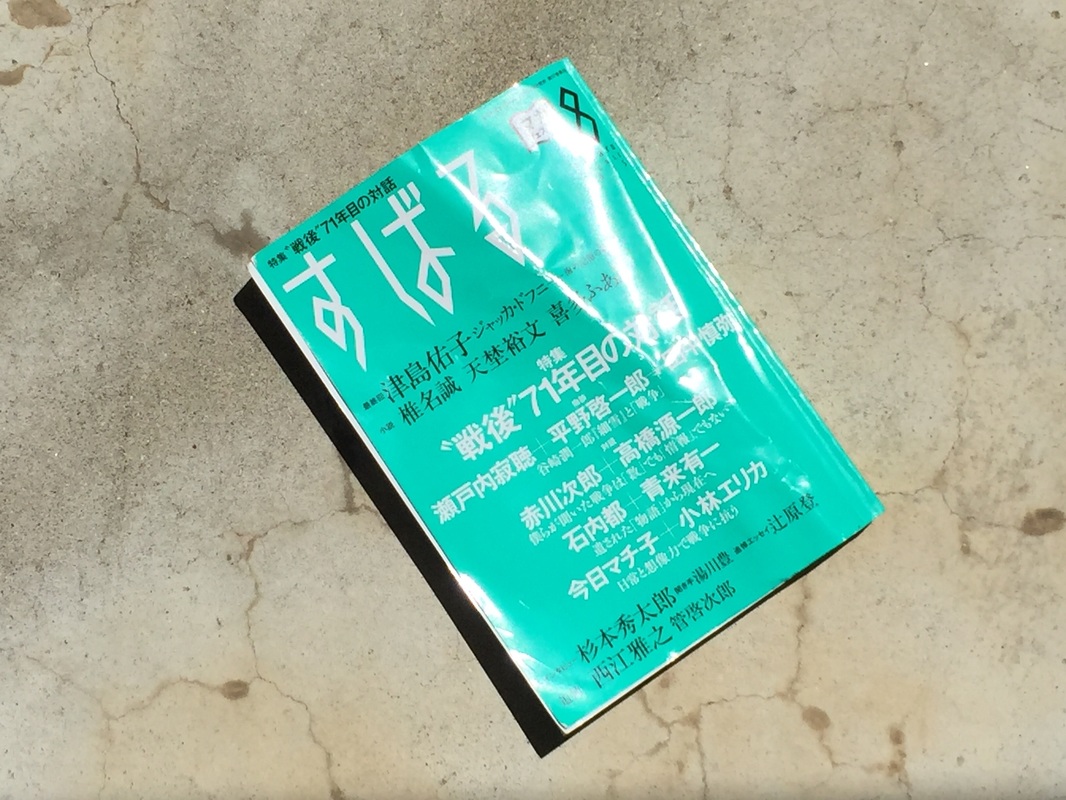

『すばる』2015年8月号の「特集”戦後”71年目の対話」中の、今日マチ子さんと小林エリカさんの対談「日常と想像力で戦争に抗う」で、今日さんがこう言っていることに強く心が動いた。「戦争」が物語の中に入ってくると、それに話や個人が収斂されてしまうといった対話の中の一節だ。

今日 少女でなくなった後のことも、少女になる前のことも、ないものにされてしまうわけですよね。少女時代のことにしても、その人の人生には、並行していろんな些細なことが日々起こる。でも戦争というテーマがキャラクターに覆い被さると、他の全てがないがしろにされてしまう。描いている側からするとそれが悔しくてしょうがない。少女であることのくだらなさみたいなものは、いつの時代だってあるはずなのに、それがうまく伝えられず残せないとなると、やっぱり戦争に負けているという感じがする。そんな状況の中でも、少女であることを何とか描き出したい。それが結局、少女と戦争というテーマを扱い続けることにつながっているみたいです。(『すばる』第37巻第8号、2015年8月号、198頁)

つまらない言い方になるけれど、とても感動した部分で、これは今日マチ子さんの作品にかぎらずに、戦争となにかを考える上で、非常に大事な言葉だと思う。それだけがすべてではないのだ。たとえば藤田嗣治や宮本三郎や、戦時中に従軍画家として重要な役割をはたした画家について、ついそこだけを見てしまう。そういうことがないだろうか。

たとえばこういう言い方がある。あの作家は戦争画こそ優れている、あれが作家としてのピークだ、というような。それはすべてを美術作品に還元する態度だ。しかし生きている画家は、それだけに還元できるものではありえない。

気をつけなければならないのは、そこには、ともすればわかりやすい画家と戦争の物語がある。それは、もしかしたらそれを求めている私たちからの視点を含んだ、物語だ。しかし、個々の事象を見ていけば、そういったわかりやすい物語に還元できることだけではない。むしろ、わからないことが、目の前に、次々と立ち上がっている。ひとりの人間の生涯は、それほど簡単なものではない。言うまでもなく、あなたも、そして私も。

たとえば今、「さながら戦時下のようだ」という言葉を聞くように、ある時分にとってリアリティを持って過去の事象について語ること−−それは対象と自分との関係性において非常に重要な手続きだと思うものの、しかしわかりやすいことに還元することは危険でもある。そのとき、何度も自らに聞きなおす必要があるだろう。「本当にそうか?」と。「そのときはどうだったのか?」と。

なぜなら日々、そういう「わかりやすいこと」に、私たちは脅かされている。

写真:『すばる』第37巻第8号(2015年8月号)、2015年8月6日自宅ベランダにて撮影

ともあれ、結局大学に入り、その強い影響は感じずに、あれはなんだったのだろうと反芻することもなく、責任感もなく、入学からしばらくして、日本美術を学ぶことを決めた。だから、チェルフィッチュがイラク空爆(2003年3月)年をモチーフにした「三月の5日間」(2004年)を発表したとき、自分がなにをしていたかなんて、ほとんど覚えていない。講義とサークルとアルバイトに明け暮れていたのだと思う。人はすぐ大事なことを忘れてしまう。

いわゆる「戦争画」への関心は、2014年の大学3年時、通年だったのか半期だったのか今や忘れてしまったものの、確か「日本美術史特講」という、現在千葉工業大学教授の河田明久先生の講義を受けてからはじまった。当時も今も、戦争画の第一人者の先生だ。

実はそれ以前に、私の母方の祖父はパイロットとして戦時中訓練を受けていたことがあって、祖父からの−−というか普段の呼び方をすれば「おじいちゃん」からの「戦争」の話は、お盆で親族が集まる折にしばしば聞いていた。けれど、あまりリアリティを持てなかったというのが正直なところだった。だから、大学の講義を経て、美術というひとつの極からのアプローチを経ることでそれが膨らんだ、というのが事実で、それ自体フィクションであるはずの美術によって、ノンフィクションである戦争を体験した肉親の話を、それまで以上に興味深く聞くようになったというのは、自身、屈折しているなと思う。一方でこの屈折を忘れてはならないとも思う。私(たち?)はもはや、ストレートではありえない。

そうして、少なくとも私はそういう過程を経て、自分と戦争の関係のようなものを考えるようになった。でもこうした自分ならではの過程というものが、人には、必要なのかもしれない。つまり、誰かからのお仕着せのものではなく。少なくともまだ戦争が起こっていない自分たちには。あるいは、戦争であれなんであれ。そう、必ずしも共有すればよいというわけではないのだ。

漫画家の今日マチ子さんの作品が好きでよく読んでいる。少女たちのあどけなさ、かわいさ、そして残酷さ。少女ではない自分の立場から読んでいるのだと思う。だからわからないことも多いけれど、惹かれている。すごい人だと思いながら。

そして、「戦争三部作」とも呼ばれる『cocoon』(2010年)、『アノネ、』(2013年)、『ぱらいそ』(2015年)。

『すばる』2015年8月号の「特集”戦後”71年目の対話」中の、今日マチ子さんと小林エリカさんの対談「日常と想像力で戦争に抗う」で、今日さんがこう言っていることに強く心が動いた。「戦争」が物語の中に入ってくると、それに話や個人が収斂されてしまうといった対話の中の一節だ。

今日 少女でなくなった後のことも、少女になる前のことも、ないものにされてしまうわけですよね。少女時代のことにしても、その人の人生には、並行していろんな些細なことが日々起こる。でも戦争というテーマがキャラクターに覆い被さると、他の全てがないがしろにされてしまう。描いている側からするとそれが悔しくてしょうがない。少女であることのくだらなさみたいなものは、いつの時代だってあるはずなのに、それがうまく伝えられず残せないとなると、やっぱり戦争に負けているという感じがする。そんな状況の中でも、少女であることを何とか描き出したい。それが結局、少女と戦争というテーマを扱い続けることにつながっているみたいです。(『すばる』第37巻第8号、2015年8月号、198頁)

つまらない言い方になるけれど、とても感動した部分で、これは今日マチ子さんの作品にかぎらずに、戦争となにかを考える上で、非常に大事な言葉だと思う。それだけがすべてではないのだ。たとえば藤田嗣治や宮本三郎や、戦時中に従軍画家として重要な役割をはたした画家について、ついそこだけを見てしまう。そういうことがないだろうか。

たとえばこういう言い方がある。あの作家は戦争画こそ優れている、あれが作家としてのピークだ、というような。それはすべてを美術作品に還元する態度だ。しかし生きている画家は、それだけに還元できるものではありえない。

気をつけなければならないのは、そこには、ともすればわかりやすい画家と戦争の物語がある。それは、もしかしたらそれを求めている私たちからの視点を含んだ、物語だ。しかし、個々の事象を見ていけば、そういったわかりやすい物語に還元できることだけではない。むしろ、わからないことが、目の前に、次々と立ち上がっている。ひとりの人間の生涯は、それほど簡単なものではない。言うまでもなく、あなたも、そして私も。

たとえば今、「さながら戦時下のようだ」という言葉を聞くように、ある時分にとってリアリティを持って過去の事象について語ること−−それは対象と自分との関係性において非常に重要な手続きだと思うものの、しかしわかりやすいことに還元することは危険でもある。そのとき、何度も自らに聞きなおす必要があるだろう。「本当にそうか?」と。「そのときはどうだったのか?」と。

なぜなら日々、そういう「わかりやすいこと」に、私たちは脅かされている。

写真:『すばる』第37巻第8号(2015年8月号)、2015年8月6日自宅ベランダにて撮影

RSS Feed

RSS Feed